Анна Ахматова, «Поэма без героя»

В стихах Ахматовой часто встречаются упоминания ароматов. Они много, очень много для нее значили. Она любила розы…

А Николай Гумилев сравнивал ее стихотворные строки с сиренью:

А ночью в небе древнем и высоком

Я вижу записи судеб моих

И ведаю, что обо мне, далеком,

Звенит Ахматовой сиренный стих.

Она была поэтом – и воплощением женственности, изысканной женственности Серебряного века. Несмотря на крупный нос, на такой неидеальный профиль, ее считали красавицей.

Юрий Анненков, которому она позировала в Петрограде, вспоминал: «Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской прелестницы! <…> Ахматова позировала мне с примерной терпеливостью, положив левую руку на грудь. Во время сеанса мы говорили, вероятнее всего, о чем-нибудь весьма невинном, обывательском, о каком-нибудь ни-о-чем».

Георгий Иванов с тоской писал в 1922 голодном и холодном году:

Январский день. На берегу Невы

Несется ветер, разрушеньем вея…

Где Олечка Судейкина, увы,

Ахматова, Паллада, Саломея.

Все, кто блистал в тринадцатом году,

Лишь призраки на петербургском льду…

Она была элегантна, она умела привлекать внимание, одеваться с неизменным изяществом, даже если весь ее гардероб мог уместиться в маленький чемодан.

«Она такой значительный человек, что нельзя относиться к ней только как к женщине», — говорил о ней Гумилев. Они являли собой уникальную пару: два поэтических гения, соединившиеся «священным союзом брака» — который, впрочем, ни для него, ни для нее не был особенно священен.

В нее было очень сложно не влюбиться. Хотя бы на тот час, который человек проводил в ее обществе. И она тоже влюблялась. Она много, часто влюблялась, она же была поэтом, а поэты постоянно горят, сгорают в костре собственных чувств… В огне, из которого рождались стихи. Она влюблялась – но любила всю жизнь только одного. Николая Гумилева, своего мужа. В «Записных книжках», которые не предназначались для печати, в которых Анна Андреевна писала предельно откровенно, она постоянно, снова и снова возвращалась к Гумилеву, Гумилеву, Гумилеву… Возмущалась тем, как обсуждают и оценивают со стороны их отношения, насколько глубоко их не понимают.

В 1963 году, когда ее собственная жизнь близилась к завершению, она вспоминала, как любил ее Гумилев, что он любил именно ее! Не других – ее. Для нее это было важно, что давно погибший ее муж, на момент гибели – бывший, любил ее… Все, что было связано с Гумилевым, оставалось для нее самым дорогим воспоминанием.

«Но так как я привыкла доходить до корня вещей, — мне стало ясно, что старушкам в эмиграции очень захотелось, чтобы к ним ревновала Ахматова своего мужа, что они были как минимум Виже Лебрен, Аделины Патти, Лины Кавальери, m-me de Сталь и m-me Рекамье. Это несомненно их священное право, но лучше пусть они теснятся вокруг книг Николая Степановича и выбирают, кому вершки, кому корешки, и оставят меня в покое. Обо всем, что я написала в этой тетради, они не имели представления. Ни Гумилев, ни я не разглашали подробности наших отношений, эти дамы (и кавалеры) застали нас в совершенно иной (завершительной) стадии, они и не подозревали и до сих пор не подозревают о трагических годах 05—09, о том, сколько раз я разрушала наши отношения и отрекалась от него, сколько раз он, по секрету от родных, заняв деньги у ростовщика, приезжал, чтобы видеть меня (в Киев в 1907 г., на дачу Шмидта летом 07 г. Возле Херсонеса, в Севастополь, в Люстдорф в 1909 под Одессой, опять в Киев), как в Париже через весь город ездил взглянуть на дощечку — Boulevard Sebastopol, потому что я жила в Севастополе, как он не мог слушать музыку, потому что она напоминала ему обо мне, как он ревновал…»

Записные книжки свидетельствуют о том, что Анна Ахматова любила Николай Гумилева и никогда не переставала любить его. И, изменяя ему, ревновала. Она обладала даром – любить одновременно двоих. Любить возвышенно, искренне. Все ее последующие возлюбленные прошли на фоне Гумилева. Он был константой ее жизни. Он был неизменен. Он был ее муж. Ее единственный настоящий муж.

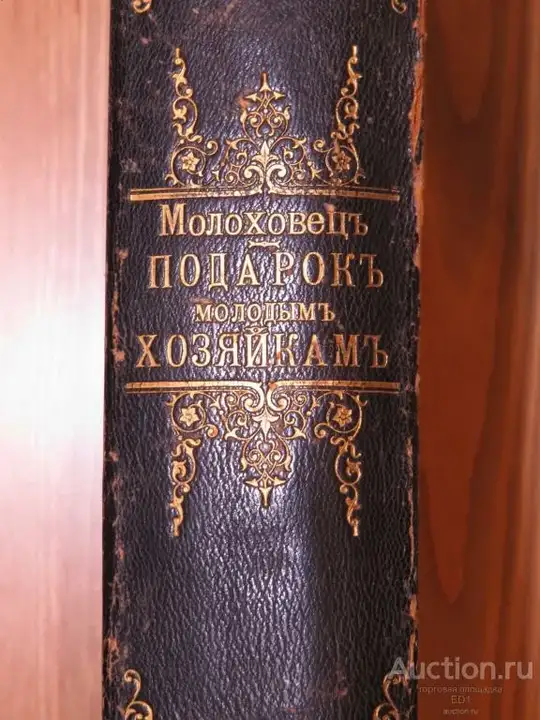

…Гумилев рассказывал не только о том, как он мучился по вине Анны, но так же о том, как он ее баловал, когда она была еще его юной и любимой, и любящей женой. В том числе – как купил ей духи.

«Я купил у “Александра” на Невском большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил ее доверху, положил в нее шесть пар шелковых чулок, флакон духов Coty, два фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками — я знал, что она о нем давно мечтает — и томик “Les amours jaunes” Тристана Корбьера.

Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости. Ведь у нее в семье ее не особенно то баловали».

Анна Ахматова любила «восточные ароматы», но первое уточнение находим у человека, пытавшегося яростно раскритиковать еще недавно всеми обожаемую поэтессу.

«Как будто в тот момент, когда написала Ахматова свое первое стихотворение, сказал «некто в сером» — Время, остановись!

И стало все, и с тех пор стоит все.

Так же чопорно сжаты губы, так же певуче дрожит голос, так же исходят от нее духи французские, не то шипр Коти, не то Убиган.

И льются, льются бесконечные вариации на все ту же изжеванную тему будуарной поэзии: любовь, ревность и тоска, тоска. Пять с лишним лет революции прошли над Ахматовой, не задев даже ее великолепной прически. Скучно… и смешно».

Ф. Левин «Ушей не спрятать». // Литературный еженедельник. 1923. № 20, 21. С. 11.

«Chypre» Coty был выпущен в 1917 году: на спокойном и горьком фоне дубового мха расцветали яркими красками сандал, пачули, ладан, кардамон, гвоздичная пряность, чувственные циветта мускус. Возможно, именно «Chypre» Coty воспринимался как «восточный» аромат Ахматовой. Хотя вообще-то были в те времена и более выразительные «восточные» ароматы.

…Возможно, именно «Chypre» — тот самый «флакон духов Coty», который подарил ей Гумилев?

Можно ли считать восточным «Le Parfum Idеal» Houbigant? Духи, которые косвенно («Убиган») упоминает критик и напрямую — обожавшая Ахматову Лидия Корнеевна Чуковская, самый преданный из ее биографов?

Лидия Чуковская вспоминала:

«Мне захотелось поближе рассмотреть шкатулку, которая издали меня всегда занимала. Она сняла ее с этажерки. Шкатулка дорожная, серебряная, ручка входит внутрь крышки. Рядом со шкатулкой стоит маленькая трехстворчатая иконка, а рядом с иконкой — камень и колокольчик. Под колокольчиком оказалась чернильница, очаровательная, тридцатых годов прошлого века. (Колокольчик — это ее крышка.) Тут же пустой флакон из-под духов.

— Понюхайте, правда, нежный запах? Это — «Идеал», духи моей молодости».

«Le Parfum Idеal» пахнет действительно нежно. Не сладко, а сладостно. Как волшебство. Как стихи. «Le Parfum Idеal» благоухает оранжерейными цветами, сандалом, сладкими смолами. Верхние ноты легки, прохладны и прозрачны, нижние – темны и тягучи, а в сердце полыхают прекраснейшие цветы. Самая яркая нота в «Le Parfum Idеal» – иланг-иланг, густой, сладкий, чужеземный иланг-иланг. Рядом с ним меркнут окружающие его розы и жасмин, но все же они ощущаются.

В верхних нотах – фиалка и бергамот. Прозрачность и прохлада.

В базе – сандал и лабданум.

Свежий и нежный цветочный букет тонет в сладости и теплоте базы…

В концентрации духов они сохраняются хорошо. Если флакон хранили правильно, открываешь – и запах такой, будто духи созданы только сейчас. Только такой глубины и мягкости не бывает у современных.

В воспоминаниях самой Анны Андреевны встречается только одно название духов, только один раз: «Чем больше я пишу, тем больше вспоминаю. Какие-то дальние поездки на извозчике, когда дождь уютно барабанит по поднятому верху пролетки, и запах моих духов (Avia) сливается с запахом мокрой кожи, и вагон Царскосельской железной дороги (это целый мир)…»

То был период увлечения авиацией, духи на «самолетную» тему выпускали многие. Есть большой соблазн надеяться, что это Caron, просто название написано не полностью: вместо «En Avion» — «Avia». По времени подходит. «En Avion» уже должен был существовать к моменту этих воспоминаний. Но, может, были какие-то духи «Avia», не оставившие материального следа? Или я этот след не выявила?

И последнее, тоже из воспоминаний Чуковской, относящееся к эпохе, когда у Анны Андреевны уже не могло быть французских духов: «Ахматовой из Болгарии в деревянных флакончиках привозили розовое масло. И Анна Андреевна отлила его одной даме. Это она называла делиться цветами». «Делиться цветами» — как это поэтично, как по-женски и по-ахматовски: она легко делилась, отдавала, а хранила лишь то, что имело для нее некую духовную, как теперь сказали бы — «сентиментальную» ценность.

Мария Беликова вспоминала, как в Ташкенте ходили по дворам цыганки, и пользуясь доверчивостью и сочувствием эвакуированных, жаловались, будто бежали из Молдавии совсем без вещей… Их жалели. Сколько настоящих беженцев смогли спасти только жизнь и остались в той одежде, которая была на них! Одной, молоденькой, в пальто, надетом на голое тело, Ахматова отдала свою ночную рубашку. А когда та молодая цыганка – видимо, подзабыв, что уже приходила сюда – снова заявилась в том же костюме и с той же легендой, и ее с позором прогнали, и пошли предупреждать Ахматову, Анна Андреевна рассеянно ответила:

— Но у меня нет второй ночной рубашки …

И в этом – аристократизм духа: как тот рыцарь, отдавший нищему половину плаща, Ахматова отдала цыганке единственную ночную рубашку.

Корней Чуковский вспоминал: «…Она была совершенно лишена чувства собственности… Близкие друзья ее знали, что стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день или два она раздаст эти подарки другим…

Слова “обстановка”, “уют”, “комфорт” были ей органически чужды – и в жизни и в созданной ею поэзии…

Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные подсвечники, восточные ткани, гравюры, иконы древнего письма и т. Д. то и дело появлялись в ее скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее “вечные спутники”: шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа, – все эти “предметы роскоши” только сильнее подчеркивали убожество ее быта: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой.

Она легко делилась. И розовым маслом, драгоценным, потому что его было так мало. А ведь она так любила запах роз и тосковала по этому запаху…

…Она так и не написала мемуары, которые запланировала, потому что много болела: полнота, одышка, сердце. Перенесла несколько инфарктов. И продолжала одержимо работать, пытаясь ухватить, остановить убегающее время.

Что войны, что чума? — конец им виден скорый,

Им приговор почти произнесен.

Но кто нас защитит от ужаса, который

Был бегом времени когда-то наречен?

Ее хватало не только на свои стихи – в последние годы Ахматова всегда была окружена молодыми поэтами, которым помогала нащупать свой собственный путь в поэзии и в жизни: Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн, Глеб Горбовский, Дмитрий Бобышев – после ее смерти их назовут «ахматовскими сиротами».

Она умерла в санатории в Домодедово 5 марта 1966 года, в годовщину смерти Сталина, которую она всегда отмечала, как праздник.

Отпевали Анну Андреевну в Ленинграде, в Никольском соборе. Похоронили в Комарове. Тысячи людей сопровождали ее в последний путь. Среди них были и супруги Козловские: они покрыли могилу ковром из пышных ташкентских роз.

Розы были с ней до конца жизни...